Soziale Ungleichheit und Diskriminierung

Ein fächerübergreifendes Forschungsfeld an der Fakultät besteht im Bereich sozialer Ungleichheit und Diskriminierung. Die Forschung an der Fakultät beschreibt aktuelle Phänomene sozialer Ungleichheit und Diskriminierung und untersucht ihre Bedingungsfaktoren sowie individuelle und kollektive Reaktionen. Außerdem beleuchtet die Forschung psychologische und soziale Auswirkungen des Erlebens von Unfairness und Diskriminierung.

Die Forschung an der Fakultät 2 hat unmittelbare Bezüge zu Forschung an anderen Fakultäten der BUW im Bereich Diversität, Gleichheit und Inklusion. Entsprechend besteht bereits enger Austausch u.a. mit Forschenden an der School of Education.

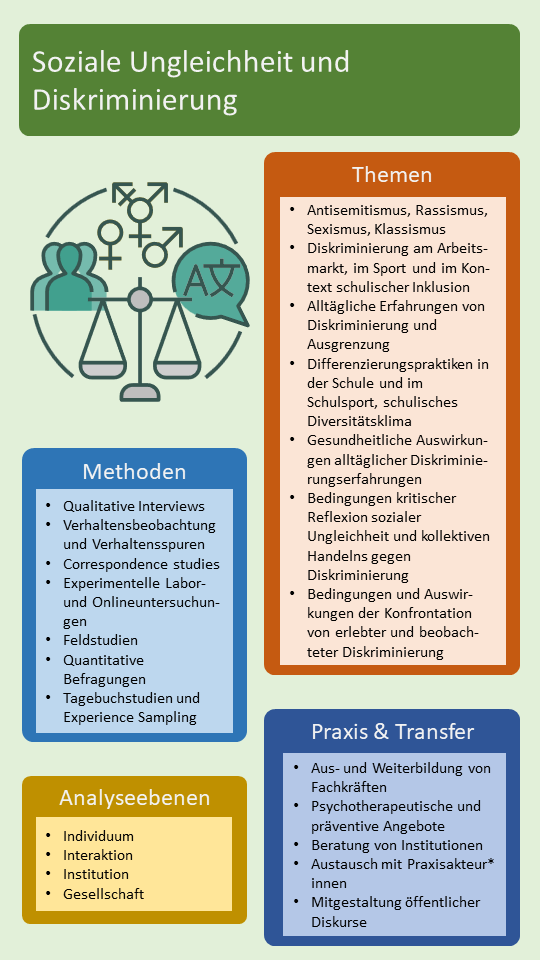

- Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Klassismus

- Diskriminierung am Arbeitsmarkt

- Alltägliche Erfahrungen von Diskriminierung und Ausgrenzung

- Differenzierungspraktiken in der Schule und im Schulsport, schulisches Diversitätsklima

- Diskriminierung im Kontext schulischer Inklusion

- Diskriminierung im Sport

- Gesundheitliche (insb. psychische) Auswirkungen alltäglicher Diskriminierungserfahrungen in sensiblen Entwicklungsphasen

- Bedingungen kritischer Reflexion sozialer Ungleichheit

- Bedingungen und Auswirkungen der Konfrontation von erlebter und beobachteter Diskriminierung

- Bedingungen kollektiven Handelns gegen Diskriminierung

- Qualitative Interviews

- Verhaltensbeobachtung und Verhaltensspuren

- Correspondence studies

- Experimentelle Labor- und Onlineuntersuchungen

- Feldstudien

- Quantitative Befragungen

- Tagebuchstudien und Experience Sampling

Die Forschung der AG ist mehrdimensional angelegt und adressiert verschiedene Analyseebenen:

- Individuumsebene, etwa in der Auseinandersetzung mit Wahrnehmungsprozessen, subjektiven Bewertungen, Verhaltensreaktionen sowie psychischer Gesundheit als Folge diskriminierender Erfahrungen,

- Interaktionsebene, auf der diskriminierende Dynamiken und normative Zuschreibungen in konkreten sozialen Situationen untersucht werden,

- Institutionsebene, mit Blick auf strukturell verankerte Ungleichheiten in Organisationen wie Bildungseinrichtungen, dem Arbeitsmarkt oder dem organisierten Sport,

- Gesellschaftsebene, die übergeordnete Diskurse, soziale Normen, intersektionale Machtverhältnisse und kollektive Mobilisierungsprozesse in den Blick nimmt.

Diese mehrschichtige Analyse ermöglicht eine theoretisch informierte und empirisch fundierte Untersuchung von Diskriminierung und Ungleichheit – sowohl hinsichtlich ihrer subjektiven Erfahrung als auch ihrer strukturellen Reproduktion. Sie erlaubt es, Mikro-, Meso- und Makroperspektiven systematisch miteinander zu verschränken und so komplexe soziale Phänomene differenziert zu erfassen.

Die Forschungsergebnisse fließen beispielsweise ein in:

- die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen,

- die konzeptionelle Weiterentwicklung psychotherapeutischer und präventiver Angebote, in denen soziale Identitäten und strukturelle Ungleichheiten systematisch berücksichtigt werden,

- die Beratung von Institutionen bei der Entwicklung diskriminierungssensibler Strukturen (z. B. in Schule, Verwaltung, Sport),

- den Austausch mit Praxisakteur*innen, um gesellschaftliche Teilhabe, Empowerment und nachhaltige Veränderung zu fördern,

- die Mitgestaltung öffentlicher Diskurse rund um Diversität, Inklusion und Gerechtigkeit.

Ziel ist es, strukturelle Perspektiven stärker in praktische Versorgungs- und Interventionskonzepte einzubinden – sowohl im Hinblick auf individuelle Belastungen als auch auf gesamtgesellschaftliche Bedingungen.